Die freie Presse

...und eine Ullstein-Fotografie aus dem Jahr 1928 (Teil 2/2)

Photo: ullstein bild

Die Fotografie mit der ullstein bild Mediennummer 06485243 zeigt den Verein deutscher Zeitungsverleger, Tagung in Berlin, Teilnehmer bei einem Frühstück in der Halle des Ullstein-Druckhauses in Tempelhof, veröffentlicht Berliner Morgenpost, 05.10.1928, Aufnahme: A. u. E. Frankl

______________________________________________________

TEIL II des Interviews mit Phoebe Kornfeld: Die freie Presse – und eine Ullstein-Fotografie aus dem Jahr 1928

(Lesen Sie hier Teil 1/2)

______________________________________________________

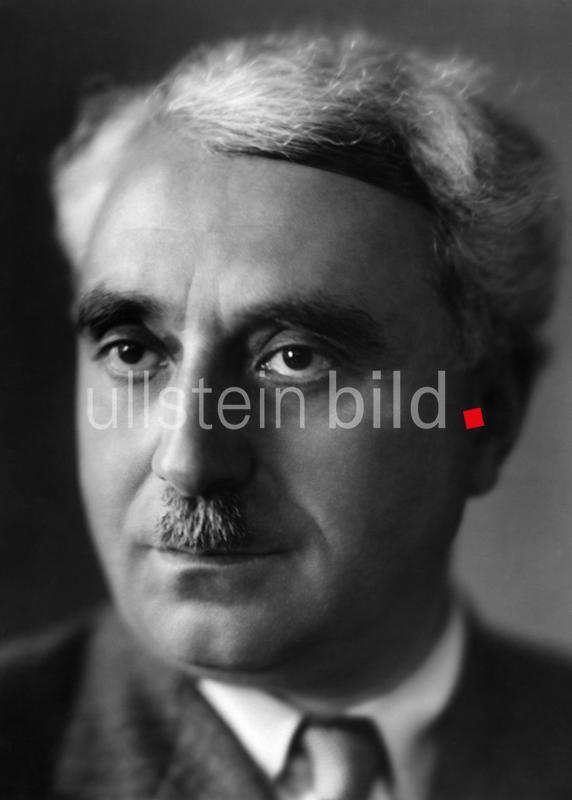

Publizisten auf der Ullstein Fotografie von 1928 mit einem hohen Grad an Gewissheit:

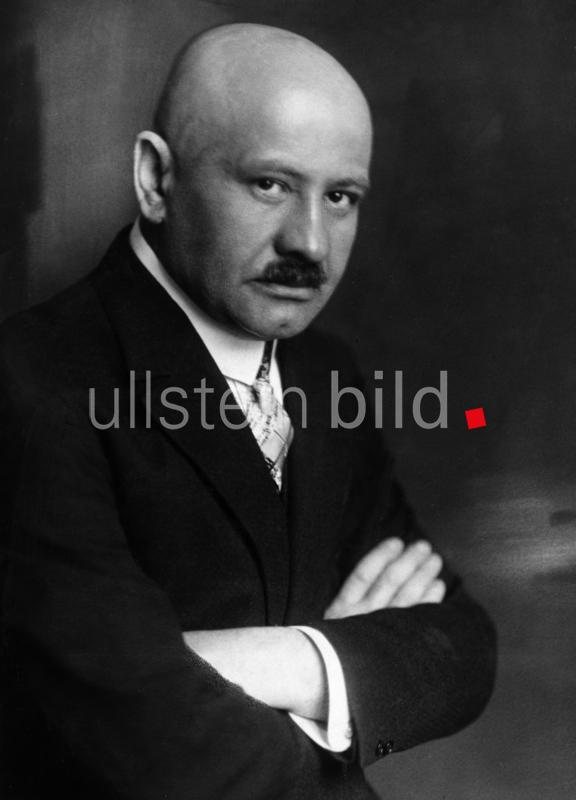

Jacques Fränkel (Wien, 1871 – Prager Gefängnis, 1945)

Jacques Fränkel sitzt am mittleren Tisch, dem Fotografen halb zugewandt, 5.v.r. und rechts von der einzigen Frau auf dieser Seite des Tisches.

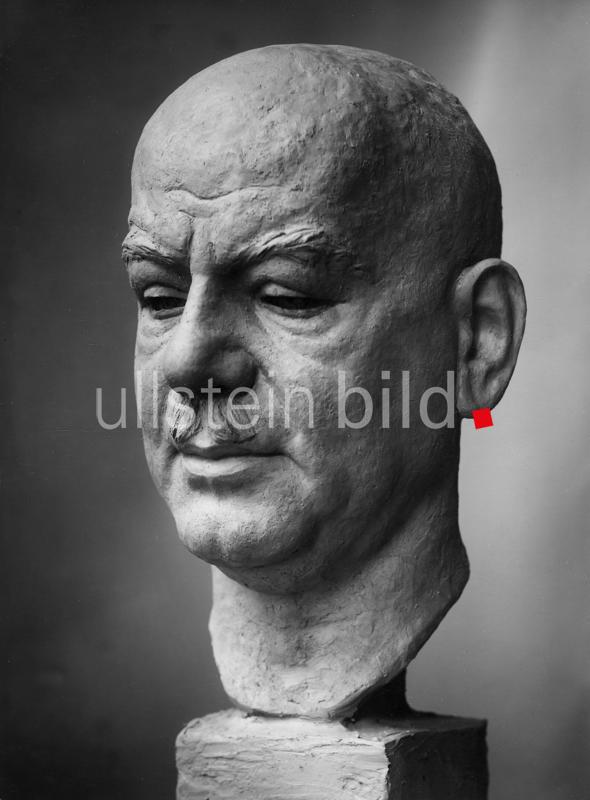

In dem Album, das Kurt Safranski 1934 bei seinem Weggang aus Berlin von Ullstein-Kollegen geschenkt wurde, findet sich ein Porträtfoto von Fränkel, Datum und Fotograf unbekannt.

Die Unterschrift unter dem Porträtfoto konnte ich bisher nur anhand des Vornamens Jacques und des ersten Buchstabens des Nachnamens entziffern. Bei meinen Recherchen zu dem Foto von 1928 fand ich jedoch einen kurzen Hinweis auf den Ullstein-Journalisten Jacques Fränkel als einen von fünfundvierzig Ullstein-Mitarbeitern, die während der NS-Zeit verfolgt wurden.

Anschließend fand ich einen Hinweis auf seinen Tod 1945 im Aufbau, der deutschsprachigen Zeitung, die in New York City von und für Exilanten aus Nazideutschland herausgegeben wurde. Ausgehend von den dortigen Informationen habe ich ein wenig mehr über Jacques Fränkels Leben zusammengetragen.

Der in Wien geborene Fränkel besuchte das Akademische Gymnasium und immatrikulierte sich 1889 an der Universität Wien, wo er unter anderem Musik bei Anton Bruckner studierte. Zu seinen Freunden gehörten Arnold Schönberg und Karl Kraus, mit dem er an den ersten Ausgaben von Die Fackel arbeitete. Als Journalist arbeitete er unter anderem als politischer Redakteur bei der Frankfurter Zeitung und später bei Ullsteins Vossischer Zeitung, wo er als Jacob Frank schrieb. Gleichzeitig war er aber auch als Ludwig Reve Theater- und Buchkritiker, u.a. für Ullsteins B.Z. am Mittag, und Autor von Beiträgen in Ullsteins populärer Zeitschrift Uhu, die in der Weimarer Zeit erstmals unter dem Namen Peter Pfeffer mit Kurt Safranski als Herausgeber erschien.

Es ist mir nicht gelungen, mehr über das persönliche Leben von Jacques Fränkel oder die Umstände seines Exils oder seines Todes zu erfahren. Er hatte vier Geschwister, aber ich konnte nichts über sie herausfinden.

Siehe: Kapitel II, 2, 79-80, von Christoph Hamann in Die Eule lässt Federn. Das Ullsteinhaus 1926-1986. Setzer, Drucker, Journalisten, eds. Egon Bannehr et al. Berlin: trafo Literaturverlag, 2. Aufl. 2012; Aufbau, 9. November 1945; und https://viewer.schoenberg.at/mirador.php?&id=18900_hl.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

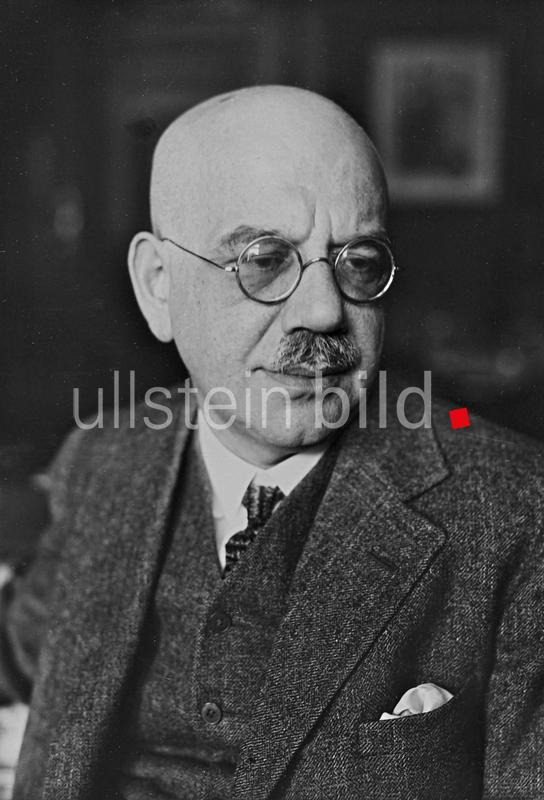

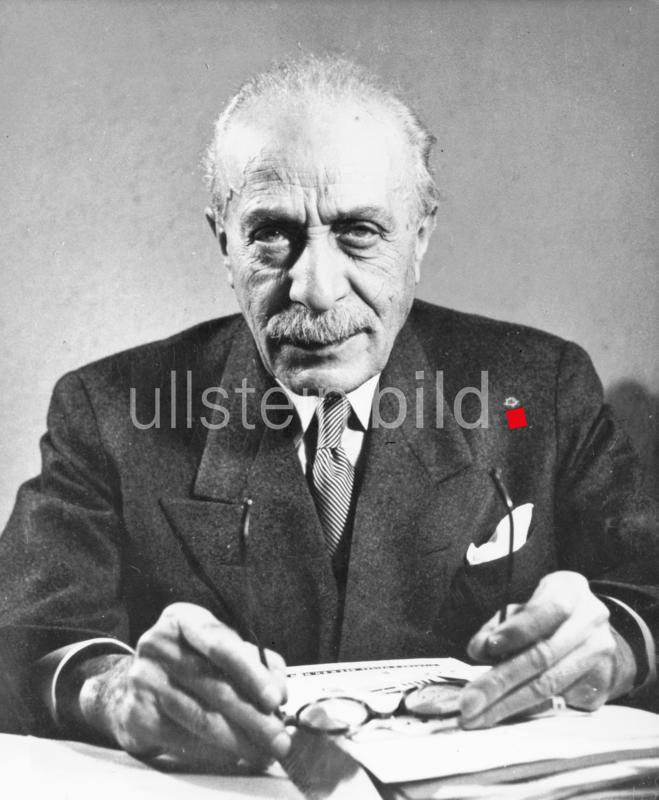

Gustav Fuchs (Heilbronn, 27. Juni 1857 – Danzig, 9. März 1929)

Auf dem Foto von 1928 steht er am linken Ende der Tische, zwischen dem zweiten und dritten Tisch von vorne.

Zum Vergleich: Der Zeitungs-Verlag, 05. Mai 1928 und 24. Juni 1927 https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=zev&datum=19280505&seite=31&zoom=33 und https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=zev&datum=19270624&seite=7&zoom=33.

Gustav Fuchs war Vorstandsmitglied des Verbandes Deutscher Zeitungsverleger, weshalb sein Foto zusammen mit anderen Vorstandsmitgliedern im Mai 1928 in Der Zeitungs-Verlag erschien und ein weiteres im Mittelpunkt eines Artikels zu seinem siebzigsten Geburtstag im Juni des Vorjahres stand. Der Wikipedia-Eintrag zu Fuchs erklärt, dass er die Danziger Neuesten Nachrichten herausgab und Miteigentümer weiterer Zeitungen in Stettin und Stuttgart war. Er starb im Frühjahr 1929, weniger als sechs Monate nach dem von Ullstein veranstalteten Frühstück. Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Fuchs_(Verleger)

Interessanterweise steht Gustav Fuchs auf dem Foto von 1928 strahlend und mit dem Arm um einen jüngeren Mann, bei dem es sich vermutlich um seinen Sohn Hans Fuchs handelt, von dem ich kein Foto gefunden habe. Nach dem Tod seines Vaters trat Hans Fuchs in die Fußstapfen seines Vaters und führte das Unternehmen bis zu seiner Enteignung durch das Naziregime weiter. Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Fuchs_(Verleger).

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Arthur Hess (16. Oktober 1872, Amsterdam – 9. Mai 1942, Łódź/Litzmannstadt)

Laut dem Artikel in der Berliner Morgenpost vom 5. Oktober 1928 sprach Arthur Hess auf dem Frühstück. Es ist möglich, dass er auf dem Foto an der Seitenwand links vom dritten Tisch von vorne steht und einen weißen Gegenstand in den Händen hält.

Der in Amsterdam geborene Arthur Hess war ein professioneller Prokurist, der für die Vertretung von Unternehmen in Rechtsangelegenheiten ausgebildet war. Dies geht aus der Heiratsurkunde von 1901 hervor, als er Mathilde Gertrud Engelmann heiratete, deren Mutter eine Enkelin des Ullstein-Gründers Leopold Ullstein war. Wie viele andere bei Ullstein übernahm er nach seiner Einstellung mehrere Aufgaben, die im Laufe der Zeit immer wichtiger wurden, und wurde Direktor des Unternehmens. Als er 1933 von Ullstein entlassen wurde, mussten Hess und seine Frau die zahlreichen Demütigungen erdulden, die das Naziregime Juden auferlegte, denen es nicht gelang, aus dem Land zu fliehen. Im Oktober 1941 wurden sie unter unerträglichen Bedingungen in das Ghetto von Lodz deportiert, wo beide im Frühjahr 1942 ums Leben kamen. Ihr Sohn hatte es nach England geschafft und ihre älteste Tochter in die USA, aber ich konnte das Schicksal ihrer jüngsten Tochter nicht in Erfahrung bringen.

Siehe: https://www.stolpersteine-berlin.de/en/reichsstr/106/arthur-hess.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Kurt Safranski (geb. Szafranski) (Berlin, 17. Oktober 1890 – Kingston, NY, 1. März 1964)

Kurt Safranski steht mit einer Zeitung in der Hand an der Wand in der rechten Ecke des Fotos von 1928.

Kurt Safranski, ein begabter Grafiker, der seine Ausbildung bei Lucian Bernhard absolvierte, arbeitete zunächst als Illustrator und wurde vor allem bekannt durch seine Zusammenarbeit mit seinem Freund Kurt Tucholsky im Jahr 1912 bei Rheinsberg für Ein Bilderbuch für Verliebte. Er begann bei Ullstein als Illustrator und künstlerischer Leiter und stieg schließlich zum Geschäftsführer der Zeitschriftenabteilung des Unternehmens auf. Er war maßgeblich an der Einführung von mindestens zwei Ullstein-Zeitschriften beteiligt - Der heitere Fridolin und Uhu – und arbeitete eng mit Kurt Korff an Ullsteins bahnbrechender illustrierter Zeitschrift Die Berliner Illustrirte Zeitung. Es ist bemerkenswert, dass unter den wenigen Fotos, die Safranski von sich selbst in den Ullstein-Büros aufbewahrt hat, Aufnahmen von ihm mit dem führenden künstlerischen Berater von Ullstein, Carl Schnebel, einem weithin anerkannten Grafiker, sind (vgl. Fotos aus dem Safranski-Archiv der Safranski-Erben: Safranski in seinem Büro bei Ullstein und Safranski mit Carl Schnebel; in beiden Fällen Datum und Fotograf des Originalfotos unbekannt).

Sobald Hitler zum Kanzler ernannt wurde, wusste Safranski, dass er als Jude Deutschland verlassen musste, um sich und seine Familie zu schützen. Als er 1934 von Ullstein entlassen wurde, stellte ihn der Leiter der Hearst-Magazinabteilung schnell für eine Stelle in Manhattan ein. 1935 gründete Safranski mit seinen Partnern Ernest Mayer und Kurt Kornfeld die Fotoagentur Black Star. Ihre kombinierten Talente, ihr Fachwissen und ihre weltweiten Verlagsnetze trugen zu einer Revolution des US-Fotojournalismus bei, da sie die Fotos und Fotostorys von fast vierhundert begabten Fotografen in US-Magazinen wie Life, Look, National Geographic, der Saturday Evening Post, Parade und in anderen Magazinen in den USA und international platzierten.

1953, ein Jahr nach der Rückgabe der stark geschrumpften Reste des Verlags an die Familie Ullstein, beriet Safranski die Ullsteins bei der Erstellung einer illustrierten Beilage für die deutschen Sonntagszeitungen. Dieses Projekt scheiterte sowohl an der fehlenden Unterstützung durch die Zeitungsverlage des Landes als auch an den finanziellen Mitteln der Firma Ullstein, die das Projekt bis zu seiner Verwirklichung tragen sollten.

Vgl. Phoebe Kornfeld. Passionate Publishers. The Founders of the Black Star Photo Agency. (Bloomington, Archway Publishing, 2021).

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

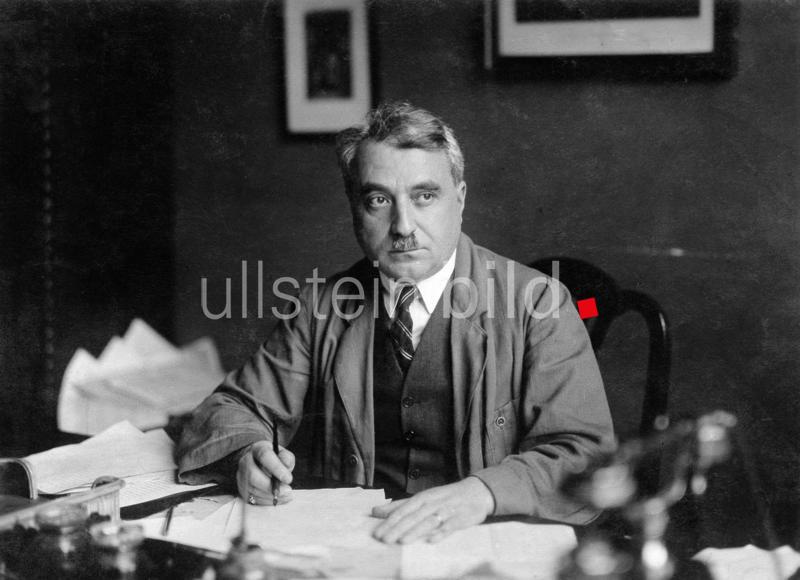

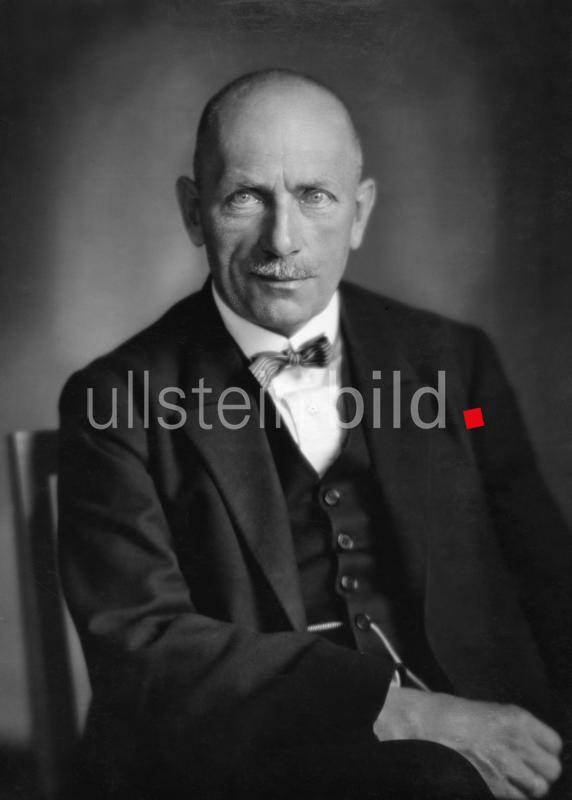

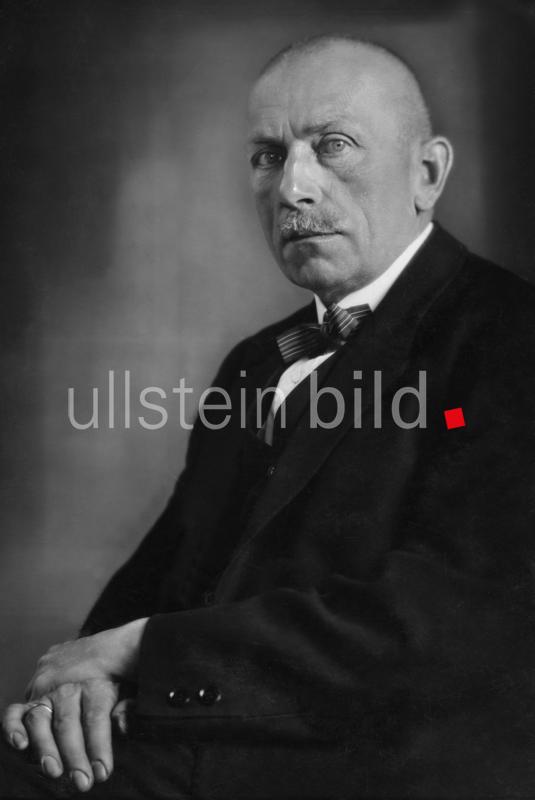

Georg Sydow (Niederschöneweide, Berlin, 16. August 1877 – 28. Juni 1934)

Georg Sydow steht links von der mittleren Säule und hält etwas in seiner leicht erhobenen Hand.

Sydow war 1928 als Ullstein-Direktor für die arbeitsrechtlichen Belange der 8.000 Ullstein-Mitarbeiter zuständig. Er war Autor eines Kapitels mit dem Titel „Die Sozialpolitik des Hauses Ullstein“ in 50 Jahre Ullstein.

Sydow promovierte 1903 mit einer Dissertation über die Geschichte der französischen Staatsverschuldung nach 1870. Drei Jahre später, am 1. Oktober 1906, trat er in den Dienst von Ullstein, wie aus den Unterlagen des Axel Springer Ullstein Archivs hervorgeht. Aus diesen Unterlagen geht auch hervor, dass er bis ein Jahr vor seinem Tod die Prokura für das Unternehmen besaß. Sein gesamtes Berufsleben war Ullstein gewidmet.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Dr. Erwin Thyssen (Straßburg, 4. September 1882 – ?)

Erwin Thyssen war der Herausgeber des Duisburger Generalanzeigers. Laut dem Artikel in der Berliner Morgenpost vom 5. Oktober 1928 hielt er beim Frühstück eine Rede, um den Ullsteins für ihre Gastfreundschaft zu danken. Es ist mir nicht gelungen, ein Foto von ihm oder weitere Informationen über sein Leben zu finden.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Karl Ullstein (Berlin, 30. Juni 1893 – Berlin, 6. Januar 1964)

Laut dem Artikel in der Berliner Morgenpost vom 5. Oktober 1928 hielt Karl Ullstein anlässlich des Frühstücks eine Rede. Trotzdem ist er auf dem Foto nicht eindeutig identifizierbar – dies ist das Ergebnis der Rücksprache mit seinem Enkel. Herzlichen Dank an Geoffrey Layton!

Karl Ullstein, Sohn von Hans Ullstein und damit Enkel des Ullstein-Gründers Leopold Ullstein, absolvierte nach seinem Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg und der Kriegsgefangenschaft in Frankreich eine Ausbildung im Ausland, um bei Ullstein Karriere zu machen. Zum Zeitpunkt des Fotos von 1928 unterstützt er seinen Onkel Rudolf Ullstein bei der Leitung der Druckereien in der Kochstraße und in Tempelhof. Mit Frau und Kindern emigrierte er 1941 aus der Schweiz über Lissabon in die Vereinigten Staaten und wurde eingebürgert. Er war in den Nachkriegskampf um die Rückgabe des Ullstein-Besitzes involviert und kehrte nach Berlin zurück, um bei der Leitung des Unternehmens zu helfen, das schließlich in ihre Hände zurückgegeben wurde.

Siehe: 50 Jahre Ullstein, S. 137; und Juliana Berndt, Die Restitution des Ullstein-Verlags (1945-52): Remigration, Ränke, Rückgabe; Der steinige Weg einer Berliner Traditionsfirma, Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2020 https://doi.org/10.1515/9783110630503.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Rudolf Ullstein (Berlin, 26. Februar 1874 – Berlin, 2. Februar 1964)

Rudolf Ullstein sprach laut dem Artikel in der Berliner Morgenpost vom 5. Oktober 1928 beim Frühstück, aber ich sehe ihn nicht auf dem Foto.

Rudolf Ullstein war der zweitjüngste der fünf Söhne Leopold Ullsteins, der das Unternehmen nach dem Tod des Gründers weiterführte. Er leitete die drucktechnischen Bereiche des Unternehmens. Nach dem erzwungenen Verkauf des Unternehmens blieb er bis kurz vor Kriegsausbruch in Deutschland und konnte nach England fliehen, wo er 1940 für mehr als drei Monate von den Briten interniert wurde. In der Nachkriegszeit beteiligte er sich am Kampf um die Rückgabe des Ullstein-Besitzes und kehrte nach Berlin zurück, um bei der Leitung des Unternehmens zu helfen, das schließlich in ihre Hände zurückgegeben wurde.

Siehe: 50 Jahre Ullstein; https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Ullstein ; Juliana Berndt, Die Restitution des Ullstein-Verlags (1945-52): Remigration, Ränke, Rückgabe; Der steinige Weg einer Berliner Traditionsfirma, Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2020 https://doi.org/10.1515/9783110630503; und https://www.axelspringer.com/de/inside/die-ullsteins-gegen-den-rest-der-welt .

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Publizisten möglicherweise auf der Ullstein Fotografie von 1928:

Maria Blum geb. Holl (Schwabmünchen, 27. Oktober 1890 – Ost-Berlin, 15. März 1961)

Maria Blum scheint zwischen dem zweiten und dritten Tisch von vorne zu stehen, links von einem Mann, der auf der anderen Seite eine Frau in Karo hat. Es scheint möglich, dass sie den Mann, der neben ihr steht, kennt. Wenn er identifiziert werden könnte, gäbe es mehr Gewissheit, dass es sich tatsächlich um Maria Blum handelt.

Foto im Reichstags-Handbuch: https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000005/images/index.html?id=00000005&groesser=&fip=eayaxsqrsqrsewqeayawsdaseayaxdsydeaya&no=1&seite=572.

Zur Zeit des Fotos von 1928 war Blum, ein aktives Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands, Redakteurin der linken Arbeiter-Zeitung in Aachen und der Thüringer Volkszeitung in Jena. Sie wurde wegen Verschwörung zum Hochverrat verurteilt und 1930 inhaftiert, bevor sie im Rahmen einer Amnestie freigelassen wurde. Während ihrer Haftzeit wurde sie in den Reichstag gewählt und durfte an dessen Sitzungen teilnehmen. In den Wirren des politischen Chaos in Deutschland verlor sie ihr Mandat bei den Wahlen im September 1930, gewann es aber bei den Wahlen im November 1932 zurück, um es bei der Auflösung des Reichstags wieder zu verlieren. Nachdem sie 1933 vom NS-Regime verhaftet und misshandelt worden war, floh sie in die Sowjetunion, wo sie den Namen Maria Herbst Kursantin annahm. Sie kehrte 1948 in den sowjetischen Sektor Deutschlands zurück und trat unter dem Namen Maria Herbst der SED bei.

Siehe: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/de/recherche/kataloge-datenbanken/biographische-datenbanken/maria-blum?ID=4092.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Max Bode (1862 – 1945)

Max Bode scheint am mittleren Tisch zu sitzen, zweiter von rechts, mit dem Rücken zum Fotografen, aber mit dem Kopf zur Kamera gewandt.

Vergleichsfoto: Der Zeitungs-Verlag, 5. Mai 1928 (https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=zev&datum=19280505&seite=31&zoom=33 ) und Der Zeitungs-Verlag, 17. Dezember 1932 ( https://anno.onb.ac.at/cgi-content/annoshow?call=zev|19321217|3|100.0|0 )

Max Bode war Verleger der Nachrichten für Grimma, nachdem er siebzehn Jahre beim Rochlitzer Tageblatt tätig war. Er war viele Jahre lang Vorsitzender des Verbandes der Zeitungsverleger in Sachsen und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

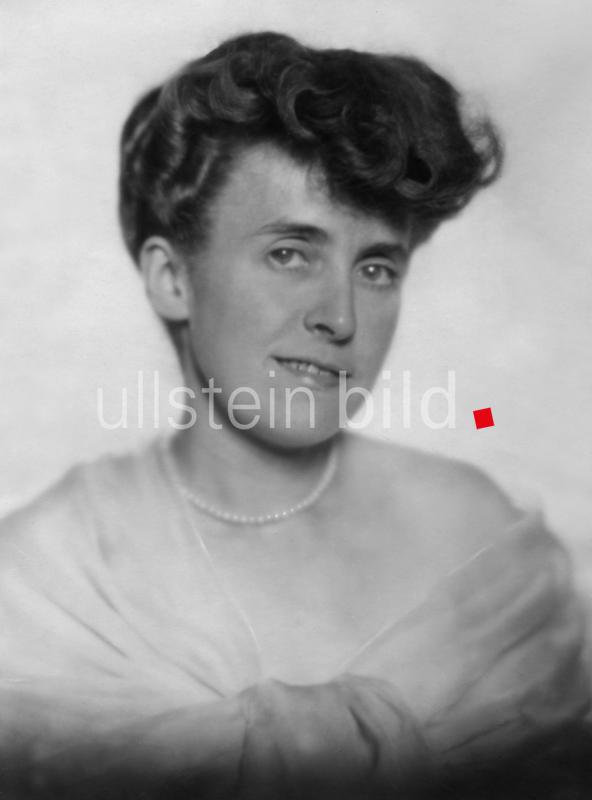

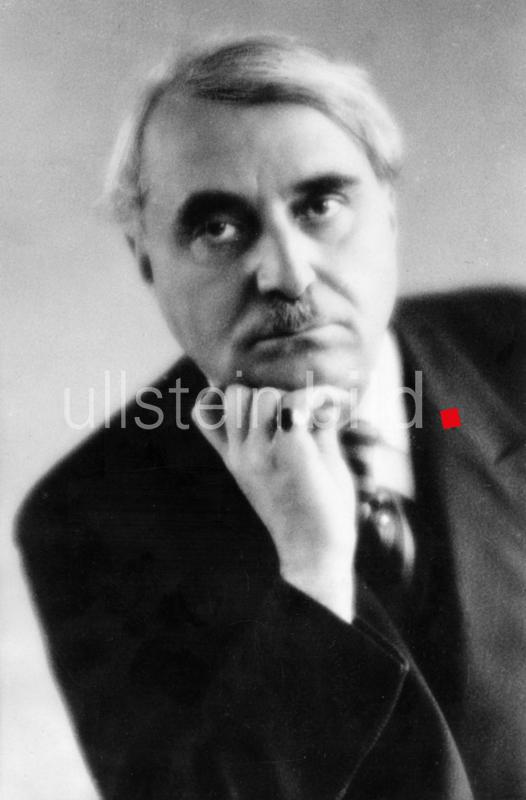

Anita Daniel Joachim (Jassy, Iaşi, Rumänien, 21. Juni 1892 – 17. Juni 1978, New York, NY)

Möglicherweise ist Anita Daniel Joachim die Frau auf dem Foto, die eine Männerkrawatte trägt und links zwischen den Enden des zweiten und dritten Tisches von vorne steht.

Fotos: ullstein bild und in dem Album, das Kurt Safranski von Kollegen geschenkt wurde, als er 1934 Ullstein verließ, Datum und Fotograf unbekannt.

Die im heutigen Rumänien geborene Jüdin Anita Daniel heiratete Hans Joachim im August 1921 in Baden, Deutschland, und ließ sich 1925 in Berlin scheiden. Dies geht aus ihrer Absichtserklärung von 1942 hervor, die Einbürgerung in die USA zu beantragen, die im November 1947 in New York erfolgreich abgeschlossen wurde.

Anita Daniels Leben und ihr vielseitiger Werdegang als Journalistin und Autorin sind einer Biographie würdig, die noch geschrieben werden muss. Es ist schwierig, Material über sie und ihr Werk zu sammeln, denn sie signierte ihre Werke unter anderem mit folgenden Namen: ‚Anita‘, vor allem in Ullsteins Die Dame und Uhu, wo sie Mitte bis Ende der 1920er Jahre über Themen wie die „Neue Frau“ schrieb; ‚Anita Daniel‘, z. B. im New York Times Sunday Magazine, wo ihre Artikel von der Schilderung ihrer Erfahrungen in den USA nach ihrer Ankunft 1941 bis zur Beschreibung der Notlage deutscher Frauen in der Nachkriegszeit reichten, die immer noch durch die drei Ks von Kirche, Küche und Kinder eingeschränkt waren (New York Times Sunday Magazine, 28. März 1954), und als Autorin von Reisebüchern, Selbsthilfe-Ratgebern für Frauen und einem Buch über Albert Schweitzer u.a.; und ‚Anita Joachim-Daniel‘ in der Vogue, wo sie in den 1930er Jahren bestimmte Aspekte der europäischen Kultur für ein amerikanisches Publikum beschrieb, und als Buchautorin in der Nachkriegszeit für deutschsprachige Bücher.

Unter dem Namen ‚Anita Joachim‘ reiste sie im Juni 1936 nach Manhattan, wo sie sich vermutlich mit ihrem jüngeren Bruder, oder besser gesagt Halbbruder, Leon Daniel traf. Zu diesem Zeitpunkt hatte Leon Daniel zusammen mit Celia Kutshuk die Fotoagentur PIX gegründet. Sie nutzten ihre Erfahrungen und Kontakte, die sie als Bildredakteure der Associated Press in Berlin gesammelt hatten, und nahmen einen der größten Fotografen des zwanzigsten Jahrhunderts, Alfred Eisenstaedt, als stillen Teilhaber hinzu.

Getreu ihrem Charakter als Dolmetscherin fremder Kulturen veröffentlichte Anita Daniel nach ihrer Rückkehr nach Europa im September 1936 im Neuen Wiener Tagblatt einen Artikel mit dem Titel „Miß Archer lehrt Scharm“ (10. Dezember 1936), in dem sie auf amüsante Weise eine Charme-Schule für US-Frauen in New York City beschrieb. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn Anita Daniel selbst muss nicht nur sehr charmant, sondern auch mehrsprachig, intelligent und witzig gewesen sein. Ein vielleicht bewegendes Beispiel für ihre Wirksamkeit als Kulturdolmetscherin findet sich in dem Bericht über ihr letztes Treffen mit Max Liebermann im November 1934, der nach dessen Tod in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht und am 5. März 1935 im Pariser Tageblatt nachgedruckt wurde: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/3WPNQKTWU6YEFIJARZUOVZ64WJH44NXX?query=%22Max+Liebermann%22&fromDay=1&fromMonth=1&fromYear=1935&toDay=1&toMonth=1&toYear=1936&place=Paris&hit=3&issuepage=4.

Anita Daniel hatte das Privileg, ein Gespräch mit dem großen Künstler über seine Gefühle der Wut und Hilflosigkeit in Nazideutschland zu führen, und sie veröffentlichte diese Geschichte mutig, um der Welt mitzuteilen, was dort vor sich ging.

Als ‚Anna Anita Daniel‘ reiste sie im November 1941 von der Schweiz und dann von Lissabon aus in die USA, zusammen mit Maria Daniel, bei der es sich nach den Angaben im Schiffsmanifest nur um ihre Stiefmutter, Leon Daniels Mutter, handeln kann. Der Nachruf der New York Times auf Anita Daniel bestand aus nur drei Sätzen, was offensichtlich nicht lang genug war.

Siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Anita_Daniel; https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Liebermann; und Katja Behling, „Nachwort“, in Mondän ist nicht mehr modern. Feuilletons über die Mode, die Kunst und das Leben, von Anita Daniel, eds. Katja Behling, Thomas B. Schumann, Hürth: Edition Memoria, 2021. Das „Nachwort“ ist eine biografische Skizze von Anita Daniel, leider ohne Quellenangaben.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Julius Elbau (geb. Mandelbaum) (Stuttgart, 19. März 1881 – Croton on Hudson, NY, 26. Oktober 1965)

Es ist wahrscheinlich, dass Elbau auf dem Foto an der Wand neben dem mittleren Tisch steht, zweiter von links im Rescan des Fotos von 1928, neben einer nicht identifizierten Frau.

Vgl. Illustration von Wolff in So sehen wir aus von Stefan Lorant.

Über den langjährigen Ullstein-Mitarbeiter, Journalisten und Redakteur, der 1928 für die Vossische Zeitung tätig war, gibt es einen ausführlichen Wikipedia-Eintrag: https://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Elbau

1933 von Ullstein pensioniert, emigrierte er fünf Jahre später mit seiner Frau in die USA, wo er sich beruflich nur schwer wieder etablieren konnte.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Arthur Eloesser (Berlin, 20. März 1870 – Berlin, 14. Februar 1938)

Arthur Eloesser scheint am mittleren Tisch zu sitzen, zweiter von links.

Vgl. https://arthureloesser.de, und Illustration von Meisel in So sehen wir aus von Stefan Lorant.

Arthur Eloesser studierte in Berlin bei Erich Schmidt Germanistik zu einer Zeit, als der Weg zu einer Professur den Übertritt vom Judentum zum Christentum erforderte. Stattdessen wurde er Journalist, Theaterkritiker und Redakteur – unter anderem für Ullsteins Vossische Zeitung –, Dramaturg am Lessing-Theater in Berlin und Autor, unter anderem eines Buches über Thomas Mann und einer viel beachteten zweibändigen Geschichte der deutschen Literatur.

Zum Zeitpunkt des Fotos von 1928 war Eloesser zurück bei der Vossischen Zeitung. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten von Ullstein entlassen, arbeitete Eloesser bei der Jüdischen Rundschau in Berlin und lebte zweimal in Palästina, bevor er 1937 nach Deutschland zurückkehrte, wo er im folgenden Jahr starb. Sein Sohn emigrierte nach Palästina, seine Tochter nach Uruguay, aber seine Frau Margarete, geborene Nauenberg, wurde im Januar 1942 in das Ghetto von Riga deportiert und kam dort um.

Arthur Eloesser hat mehr verdient als diese kurze Zusammenfassung seines Lebens und seiner Beiträge zur deutschen Kultur.

Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Eloesser und https://arthureloesser.de.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

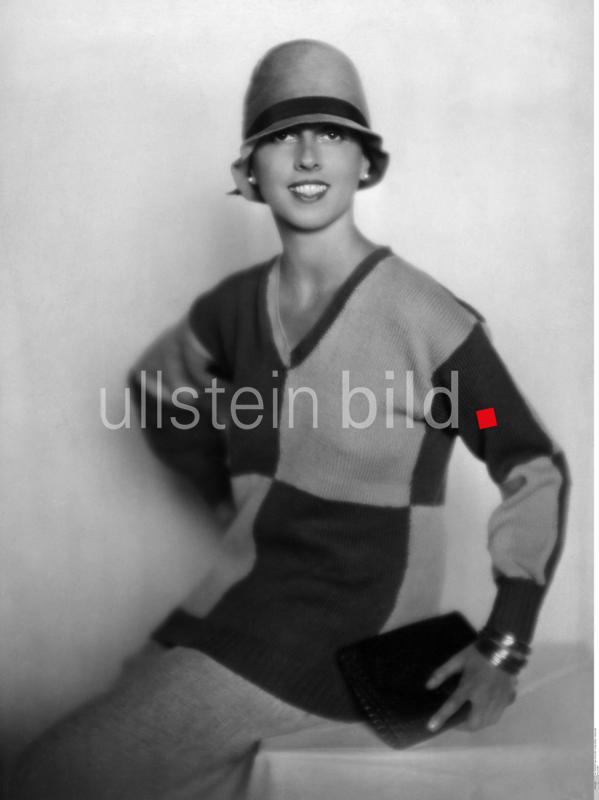

Petra Fiedler, geb. Behrens (München, 17. April 1898 – Kaiserslautern, Oktober 1993)

Petra Fiedler scheint am dritten Tisch von vorne zu sitzen, die letzte Person auf der rechten Seite gegenüber dem Fotografen.

Petra Fiedler war die Tochter der Illustratorin und Textilkünstlerin Lilli Behrens, geb. Krämer, und des Architekten Peter Behrens. Sie heiratete 1920 den Ingenieur Max Fiedler, ließ sich acht Jahre später scheiden und nahm wieder ihren Mädchennamen an. Sie arbeitete zunächst als Modeillustratorin, unter anderem für die Ullstein-Zeitungen und die Zeitschrift Die Dame, und signierte ihre Arbeiten häufig mit PETRA. Nach dem Zwangsverkauf von Ullstein wurde sie verantwortliche Moderedakteurin von Die Dame. Sie heiratete und ließ sich während des Zweiten Weltkriegs ein zweites Mal scheiden und lebte nach dem Krieg in Kaiserslautern, wo sie weiterhin schrieb.

Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Fiedler.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Julie Haase-Werkenthin, geb. Werkenthin (Berlin, 26. Dezember 1882 – Berlin, 4. März 1960)

Julie Haase-Werkenthin scheint am mittleren Tisch zu sitzen, dritte von links, das Gesicht dem Fotografen zugewandt.

Julie Haase-Werkenthin war eine versierte Künstlerin und Buch-, Zeitungs- und Zeitschriftenillustratorin, unter anderem für die Ullstein-Zeitschriften Uhu, Die Dame und B.Z. am Mittag. Ich kann hier unmöglich ihrem Leben und ihren Talenten gerecht werden.

Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Julie_Haase-Werkenthin; https://sammlungonline.muenchner-stadtmuseum.de/objekt/kaufhauskatalog-die-mode-im-juli-modenblatt-des-hauses-oberpollinger-muenchen-10218475; und https://smb.museum-digital.de/objects?style=browse&startwert=0&s=persinst%3A48786.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Friedrich Kroner (Chemnitz, 18. Oktober 1889 – 1952)

Friedrich Kroner scheint am mittleren Tisch ganz rechts zu sitzen.

Ich habe erst kürzlich festgestellt, dass Friedrich Kroner vermutlich auf dem Foto von 1928 zu sehen ist, und es war schwierig, Informationen über ihn zu finden. Er wurde in Chemnitz geboren, aber die Art seines Weges zum Journalismus hat sich mir entzogen. Nach einer Suche auf der Website WorldCat.org halte ich es für möglich, dass er bereits 1919 mit dem Schreiben von Romanen begann und dies bis in die 1920er Jahre fortsetzte. Er heiratete 1921 in Berlin, und zwei Jahre später veröffentlichte er in der Ausgabe der Berliner Illustrirten Zeitung vom 26. August 1923 einen Artikel mit dem Titel „Überreizte Nerven“, in dem er den allgegenwärtigen Stress beschrieb, der in Berlin aufgrund der Hyperinflation und der Lebensmittelknappheit herrschte. Ab 1924 war er von Charlottenburg aus Chefredakteur einer illustrierten Wochenbeilage mit dem Titel Zeitbilder, Wochenbeilage der Westfälischen Neuesten Nachrichten, und im nächsten Schritt wurde er von Ullstein angestellt. Dort übernahm er nach dem Ausscheiden von Kurt Safranski die Redaktion des Volksmagazins Uhu, die er unter dem Namen Peter Pfeffer innehatte.

Was Kroner nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland erlebte, ist mir nicht bekannt. Am 14. November 1947 veröffentlichte die New Yorker Zeitung Aufbau jedoch ein Gedicht von Friedrich Kroner mit dem Titel „Mea culpa, mea maxima culpa“, ein verzweifelter Schrei zu Gott über die Schuld des deutschen Volkes an dem „Gossenreich“, zu dem das Land geworden war, und die Vielzahl des daraus resultierenden Elends, das so vielen zugefügt wurde. In der kurzen Einleitung zu dem Gedicht wird Kroner als ehemaliger Uhu-Redakteur identifiziert, der es am 3. Februar 1944 in einem Zwangsarbeitslager in Thüringen geschrieben hatte. Ich habe zwei Nachkriegsromane und ein Buch mit dem Titel Europäische Dämonie ausfindig gemacht, das 1948 im Wedding Verlag in Berlin erschienen ist und Egon Friedell gewidmet ist, geschrieben 1936-1941 von Friedrich Kroner. Allerdings fehlt mir der Nachweis, dass es sich um denselben Friedrich Kroner handelt, der bei Ullstein arbeitete.

Im Jahr 1950 war der Chefredakteur der Frankfurter Illustrierten Friedrich Kroner, vermutlich derselbe Mann wie auf dem Foto von 1928. Kroners Frau starb 1951 in Frankfurt am Main, und mehrere Quellen geben an, dass er im folgenden Jahr starb.

Siehe: https://search.worldcat.org/search?q=Friedrich+Kroner&author=Kroner+Friedrich&limit=10&offset=1; https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/D6W63WADHS2UYQND2JIFPQ2WZTFOFEU5?query=%22Friedrich+Kroner%22&page=1&sort=sort.publication_date+desc&hit=5&issuepage=1 ; and https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/L7V5RKJQHBYDYQE7CTAZZMM6JIO4IZKB?query=%22Friedrich+Kroner%22&page=1&sort=sort.publication_date+desc&hit=2&issuepage=8.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Dr. Richard Lewinsohn (Graudenz, 23. September 1894 – Madrid, 9. April 1968)

Richard Lewinsohn scheint in der Mitte der rechten Lücke zwischen den Backsteinsäulen zu stehen.

Foto in: Stefan Lorant, So sehen wir aus (Foto: Jacoby)

Der studierte Mediziner und promovierte Politologe war in der Weimarer Zeit in verschiedenen Funktionen bei Ullstein tätig, unter anderem als politischer und wirtschaftlicher Redakteur der Vossischen Zeitung. Er schrieb auch unter dem Pseudonym Morus, unter anderem für die Weltbühne. 1930 leitete er das Pariser Büro von Ullstein, und seine Flucht aus Nazi-Deutschland begann in Paris, wo er im Zusammenhang mit falschen Behauptungen, die einen Streit zwischen Fraktionen von geflüchteten deutschen Zeitungsverlegern anheizten, brutal zusammengeschlagen und verletzt wurde. Anschließend wurde er in Frankreich interniert, bevor er nach Brasilien auswanderte und 1952 nach Europa zurückkehrte.

Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Lewinsohn.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Dr. Erich Magnus (Hamburg, 15. November 1887 – ? )

Erich Magnus scheint links an der Wand zu stehen, dritter von links neben Julius Elbau.

Erich Magnus, der im Ersten Weltkrieg in der deutschen Armee diente und 1919 Erna Schlesinger heiratete, war Jurist und wurde Geschäftsführer des Ullstein-Nachrichtendienstes. Nach seiner Entlassung bei Ullstein war er bereits im Juni 1934 als Leiter einer Repräsentanz der Berliner Jüdischen Rundschau in Tel Aviv und bot an, Anzeigen aus Palästina in der Zeitung zu schalten. Möglicherweise war er auch 1944 noch in Tel Aviv, wenn es sich um den Dr. Erich Magnus handelt, der von dort aus mit seinen schwedischen Verwandten korrespondiert, wie aus den Briefen hervorgeht, die auf der Weinberghaus-Online-Seite zu finden sind.

Siehe: Ullstein Publikation 50 Jahre Ullstein, S. 132-133; https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/search/2651273?query=%22erich+magnus%22; and https://www.weinberghaus.eu/wp-content/uploads/2024/08/MEMO-1942-07-23-Deportation-Varel-HB-Hann-Terezin-compr.pdf.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Wilhelm Meyer, My (Berlin, 7. Dezember 1889 – Berlin, 16. September 1942)

Wilhelm Meyer/My scheint links von Kurt Safranski an der Wand zu stehen.

Fotos: Jubiläumsband 50 Jahre Ullstein; Stefan Lorant, So sehen wir aus; und in dem Album, das Kurt Safranski von Kollegen geschenkt wurde, als er Ullstein 1934 verließ, (Datum und Fotograf unbekannt, Foto des Autors im Safranski-Archiv).

Meyer/My war bei Ullstein mehrfach tätig, unter anderem als Herausgeber der Vossischen Zeitung/Zeitbilder und der Fridolin-Bücher. Online ist ein Briefwechsel zwischen Meyer/My und Erich Salomon in der Berlinischen Galerie zu finden, als Meyer/My 1936 in Zürich war, um zu klären, ob er dorthin auswandern konnte, so dass es klar ist, dass er versuchte, einen Weg zu finden, Deutschland zu verlassen, siehe https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&viewType=detailList.

Meyer/My starb in der Bleibtreustraße 20 an einem Wirbelsäulentumor und den damit verbundenen Komplikationen, wie aus dem von seiner Frau beglaubigten Totenschein hervorgeht. Sein Sohn schaffte es mit einem Kindertransport nach England, änderte seinen Namen in Ken Knight und wurde britischer Soldat. Meyer/Mys Frau Susanne, geborene Abramczyk, überlebte mit Hilfe falscher Papiere, unterstützt von der Ärztin Dr. Mathilde Stoltenhoff und Arthur Veit, den sie später heiratete: https://www.gedenkstaette-stille-helden.de/stille-helden/biografien/biografie/detail-229. Es gibt keinen Stolperstein.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Elise Münzer (Breslau, 15. August 1869 – Treblinka, September 1942)

Elise Münzer scheint hinter der Frau mit der Krawatte zu stehen, mit einem Herrn zwischen ihnen.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts war Münzer als Redakteurin der Berliner Morgenpost und der B.Z. bei Ullstein eine wichtige Wegbereiterin für Frauen im Zeitungswesen. Da das Foto von 1928 ursprünglich in der Berliner Morgenpost veröffentlicht wurde, ist es passend, dass Münzer darauf einen Cameo-Auftritt hat. Vor ihrer Tätigkeit bei Ullstein war Münzer in Italien gewesen, von wo aus sie französische und italienische Literatur übersetzte.

See: https://www.stolpersteine-berlin.de/de/grunewaldstr/56/elise-munzer.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Max Reiner (Czernowitz, 23. März 1883 – Jerusalem, 26. Januar 1944)

Max Reiner scheint im hinteren Teil des Bildes an der linken Wand zu sitzen, an dem Tisch zwischen Wand und Säule. Rechts von ihm befinden sich zwei Frauen und dann Georg Sydow.

Reiner war in verschiedenen Positionen bei den Ullstein-Zeitungen tätig, zunächst bei der Berliner Morgenpost und nach seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg als politischer Redakteur bei der Vossischen Zeitung. Zur Zeit des Fotos von 1928 war er der Ullstein-Verbindungsmann zu Regierungsstellen, Ministern und Reichstagsabgeordneten, wie aus einem kurzen Eintrag über ihn in der Ullstein-Publikation 50 Jahre Ullstein. 1877-1927, S. 271, ersichtlich wird.

Reiner und seine Frau Erna, geb. Wolfers, flohen 1939 aus Deutschland und erhielten 1941 die Staatsbürgerschaft in Palästina. Er starb dort 1944, aber es gibt eine Sterbeurkunde, die besagt, dass sie 1972 in Manhattan starb. Reiners Nachlass, zu dem auch ein Bericht über sein Leben in Deutschland gehört, den ich gerne lesen würde, wurde dem US Holocaust Museum von einer Großnichte geschenkt.

Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Reiner_(Journalist) und https://collections.ushmm.org/findingaids/2015.299.1_01_fnd_en.pdf.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

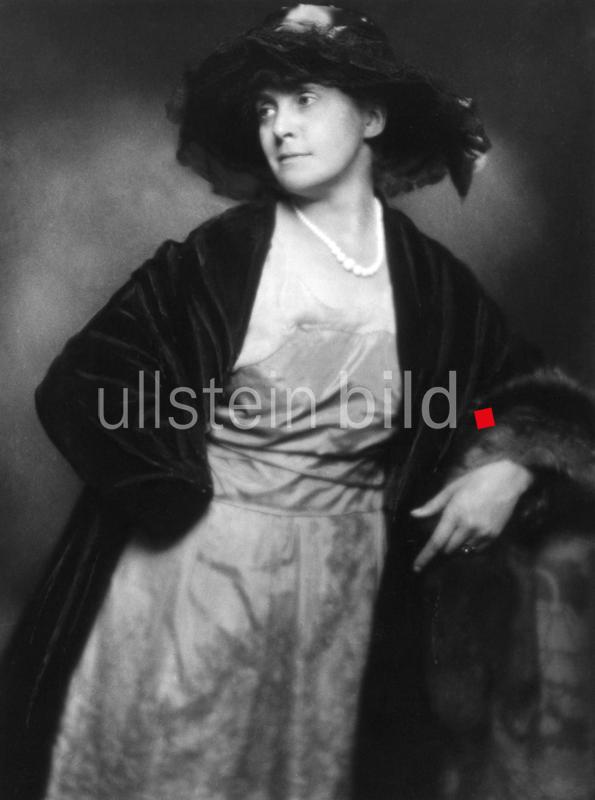

Barbara von Treskow (Biedrusko bei Posen, 8. Januar 1895 – Wedel bei Hamburg, 8. März 1972)

Barbara von Treskow könnte die Frau sein, die auf dem Foto von 1928 rechts neben Kurt Safranski steht.

Foto: In dem Album, das Kurt Safranski 1934 bei seinem Weggang aus Ullstein von Kollegen geschenkt wurde, Datum und Fotograf unbekannt, Foto der Autorin im Safranski-Archiv.

Von Treskow war Autorin, unter anderem für Ullsteins Die Dame und zusammen mit Johannes Weyl des von Ullstein herausgegebenen Das Lexikon der Hausfrau, von dem Kurt Safranski ein Exemplar behalten hatte.

Sie war auch als Redakteurin tätig, u.a. kurzzeitig bei Dies Blatt gehört der Hausfrau, dem Vorgänger der Brigitte, von 1932 bis 1943 bei der Modenwelt, also sowohl bei Ullstein als auch nach der Vertreibung der Ullsteins im Deutschen Verlag unter der Kontrolle der Nationalsozialisten, und später in Hamburg, u.a. für den Hamburger Anzeiger. Von Treskow war auch eine Frauenrechtlerin. Es ist mir unverständlich, warum über sie noch keine Biographie geschrieben wurde.

Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_von_Treskow; http://www.treskowpage.com/04_personen/04_personen_18.html; and https://de.wikipedia.org/wiki/Brigitte_(Zeitschrift).

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Heinz Ullstein (Berlin, 13. Januar 1893 – Berlin 15. März 1973)

Es ist möglich, dass Heinz Ullstein am ersten Tisch sitzt, dritter von links im Rescan des Fotos beim Frühstück 1928.

Heinz Ullstein, der älteste Enkel des Ullstein-Gründers Leopold Ullstein, war der Sohn von Louis Ullstein. Nach einer Karriere beim Theater und in der Filmindustrie trat er in den 1920er Jahren in das Familienunternehmen ein. Zur Zeit des Fotos von 1928 leitete er zusammen mit Fritz Ross und Kurt Safranski die Ullstein-Zeitschriftenabteilung. Er blieb in Nazi-Deutschland, wurde inhaftiert und zur Zwangsarbeit gezwungen, überlebte aber. Nach dem Krieg war er im besetzten Deutschland Mitbegründer einer Zeitschrift, und als der Kampf um die Rückgabe des Ullstein-Besitzes gewonnen war, half er bei der Leitung des Unternehmens, das schließlich in ihre Hände zurückgegeben wurde.

Siehe: Verlag Ullstein, 50 Jahre Ullstein. 1877-1927, Berlin, 1927, S. 136; und https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Ullstein.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Hermann Zucker (Berlin, 26. Juni 1894 – Prag, Mai 1935)

Es ist möglich, dass Hermann Zucker am dritten Tisch ganz links sitzt, mit dem Rücken zum Fotografen.

Foto: Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft, Zweiter Band, Berlin: Deutscher Wirtschaftsverlag, 1931

Hermann Zucker widmete sein Berufsleben dem 8-Uhr-Abendblatt (Nationale Zeitung), wo er verschiedene Aspekte des Zeitungswesens erlernte und bis zum Chefredakteur der wichtigen Abendzeitung aufstieg. Außerdem hielt er zahlreiche Vorträge im Radio und war Romanautor. Im Frühjahr 1933 wurde er von der Zeitung entlassen und starb zwei Jahre später im Prager Exil.

Siehe: Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft, Zweiter Band, Berlin: Deutscher Wirtschaftsverlag, 1931; und das Pariser Tageblatt, 14. Mai 1935.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.

Noch zu identifizieren:

Ich bin zuversichtlich, dass weitere Personen auf dem Foto identifiziert werden können. Ich denke zum Beispiel, dass alle Männer am ersten Tisch im vorderen Teil des Fotos identifizierbar sind, insbesondere wenn ich richtig liege, dass sich unter ihnen mindestens ein Politiker befinden könnte. Außerdem scheinen die Männer rechts von Julius Elbau und Erich Magnus Mitarbeiter von Ullstein zu sein, ebenso wie die beiden Männer, die links von Safranski abseits der Wand stehen, und ich denke, sie könnten alle benannt werden. Auch die Männer am zweiten und dritten Tisch könnten bei weiteren Nachforschungen identifiziert werden.

Text: Phoebe Kornfeld, 03/2025.